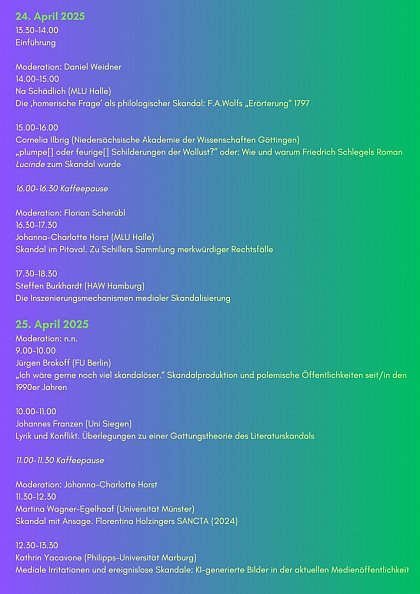

Skandal machen. Inszenierungen und Narrative öffentlicher Ausnahmezustände

Tagung, 24.-25.4. 2025, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Organisiert von Johanna-Charlotte Horst und Daniel Weidner

Skandale faszinieren seit ihrer Entstehung im 18. Jahrhundert. Sie gehören ebenso zur modernen Öffentlichkeit wie zur modernen Literatur. Skandalgeschichten erzählen von Krisen der moralischen Ordnung. Dabei reduzieren sie komplexe Verhältnisse auf konkrete Personen und spektakuläre Taten – gerade darum sind sie gute Geschichten. Skandale gibt es nicht einfach, sie werden gemacht, das heißt inszeniert und erzählt. Schon der Begriff bedeutet zweierlei: ‚Skandal‘ bezeichnet sowohl das skandalöse Ereignis wie auch den Verlauf der Bekanntmachung und Sanktionierung. Seine Etymologie – das skandalon ist im Griechischen das Stellhölzchen einer Falle, die bei Berührung des Hölzchens zuschnappt – legt nah, dass der Skandal mit einer List einhergeht, die den Skandalisierten anlockt und zu Fall bringt. Skandale sind daher meist Dramen mit dreiteiligem Handlungsablauf (skandalöses Ereignis, Berichterstattung, öffentliche Empörung), in dem die verschiedenen Akteure um Meinungshoheit ringen und auf die „kollektiven Affekthaushalte“ (Gelz) einzuwirken versuchen. Wie Skandale gemacht werden und welche Bedeutung sie für die moderne Öffentlichkeit haben, soll auf der Tagung aus interdisziplinären Perspektiven diskutiert werden.

Seit es Skandale gibt, lassen sie sich gut verkaufen. Ende des 18. Jahrhunderts ließ die Halsbandaffäre der französischen Königin Marie Antoinette die Gazettes und die Chroniques scandaleuses aus dem Boden sprießen. Die Empörung über die Dekadenz des Adels hallte noch ein Jahrhundert später im Eulenburg Skandal nach, als die Enthüllung homosexueller Beziehungen in der Umgebung Wilhelms II. die Monarchie in Frage stellte und die Macht der Presse demonstrierte. Gegenwärtig werden Skandale in Hinblick auf ihre Medienwirksamkeit aktiv inszeniert. So haben Prinz Harry und seine Frau Meghan die Vermarktung ihrer ‚Flucht‘ aus dem britischen Königshaus sorgfältig vorbereitet, sodass für die Netflix Serie eine Fülle von Dokumentationsmaterial zur Verfügung stand. Auch der Ehestreit zwischen Johnny Depp und Amber Heard wurde als Serie verkauft. Während der junge Monarch sich skandalös von seiner öffentlichen Rolle abkehrt, schocken die Celebrities mit der Offenbarung ihrer gewaltsamen Beziehungsdynamik.

Dass Skandale gute Geschichten sind, weiß auch die Literatur, die häufig vom Skandal lebt und dessen Dynamik miterzählt. Im Anschluss an die Sammlung merkwürdiger Rechtsfälle durch den französischen Juristen François Gayot Pitaval stellte auch Friedrich Schiller Ende des 18. Jahrhunderts sein Pitaval zusammen. Viele Romane des 19. Jahrhunderts gehen aus Zeitungsnotizen hervor und erzählen nicht selten von der Macht der Zeitung wie in Honoré de Balzacs Illusions Perdues. Anthony Trollope beschreibt in The Prime Minister die politischen Machenschaften des Viktorianismus als Nährboden spektakulärer Skandale, Carl Zuckmayer schreibt ein Stück über den Hauptmann von Köpenick und Heinrich Böll nimmt in Die verlorene Ehre der Katherina Blum die Rolle der Boulevardpresse in der Nachkriegszeit unter die Lupe.

Die Plotstruktur von Skandalen wird durch einen Bruch mit Normen ausgelöst, die gerade in modernen und pluralen Gesellschaften oft nicht klar zu tage liegen. Denn im Gegensatz zum Gesetz wird eine Norm erst durch die Sanktionierung ihrer Überschreitung sichtbar. Die soziale Strafe wiederum resultiert aus öffentlichen Debatten, in denen die moralischen Grundlagen einer Gesellschaft bestätigt oder verändert werden können. Im Skandal findet somit eine „Selbstirritation der Gesellschaft“ (Luhmann) statt: Ihre implizite Ordnung stehe in Frage, so behaupten die Skandalisierer, und müsse so schnell und so deutlich wie möglich bestätigt werden. Das ist freilich eine riskante Behauptung und kann auf die Ankläger zurückschlagen, die nun ihrerseits als geschmacklos, scheinheilig, blasphemisch skandalisiert werden. Der Ausgang des Skandals ist daher offen: Er kann bestehende Regeln konservieren, Liberalisierungsprozesse auslösen oder neue Regeln etwa des Schutzes der Privatsphäre hervorrufen.

Diese potenziellen Effekte machen deutlich, dass Skandale gerade für Demokratien so entscheidende wie riskante Formen der Selbstverständigung sind. Die Enthüllung von Normbrüchen ist zwar ein Grundimpuls deliberativer Gesellschaften, die Aufmerksamkeitslenkung auf einzelne, spektakuläre Fälle bringt aber auch das Risiko einer Aushöhlung politischer Debatten mit sich. Öffentliche Personen sind im Skandal mit ihren Gefühlen und intimen Neigungen exponiert, sodass hinter abstrakten Funktionären von Wirtschaft, Kultur und Politik konkrete Menschen sichtbar werden. Skandale komplizieren folglich die Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Während moderne Gesellschaften diese im Normalfall voraussetzen, scheint sie im Skandal aufgehoben. Dabei findet eine Art Kurzschluss zwischen der sozialen Ordnung des öffentlichen Raums und der Moral der Privatsphäre statt. Was motiviert die Personalisierung struktureller Missstände? Resultiert sie aus einer Komplexitätsreduktion, die angesichts der öffentlichen Aufmerksamkeit notwendig erscheint? Oder ist sie die notwendige Kehrseite von Öffentlichkeiten? Welche Medien, welche sozialen und rituellen Praktiken verbinden sich mit diesem Kurzschluss?

Eine mögliche Antwort auf diese Frage ist in den Praktiken der Übertretung, der Enthüllung, des Urteils und der Sühne zu suchen. Sie sind deutlich theatral konnotiert. Skandale werden als „Dramen, Tragödien, Lustspiele oder Farcen des politischen Lebens“ (Neckel/Ebbighaus) inszeniert, denen kathartische Effekte zugeschrieben werden. Sie machen die Öffentlichkeit zu einem Publikum, das sich ebenso empört wie Mitleid fühlt. Insofern der Skandal soziale Routinen unterbricht und das gesellschaftliche Zusammenleben zu einem Drama werden lässt, erweist er sich als kleiner Ausnahmezustand.

Die wichtigste Bühne für die Inszenierung von Skandalen ist die Presse, ohne deren tägliche Verbreitung von Informationen es keine Skandale gäbe. In Zeitungen taucht der Skandal nicht nur auf, sondern entwickelt sich weiter und entfaltet seine „akkumulative Logik“ (Barthes): Die Anhäufung von Fakten und Meinungen steigert die Komplexität und produziert ein undurchdringliches Knäuel an Informationen, das zunehmend selbst zum Ereignis wird. Wie dabei unter jeweils bestimmten kommunikativen, politischen und gesellschaftlichen Bedingungen Skandale gemacht werden, kann zum Gegenstand einer sich als politische Wissenschaft verstehenden Erzähltheorie werden, welche die „wechselseitige Modellierung von Konflikten und ihren Erzählungen“ untersucht (Koschorke).

Wenn Skandal und Moderne intim verbunden sind, stellt sich schließlich die Frage nach ihrem Anfang und Ende. Inwiefern lassen sich in den Skandalen der Moderne Elemente älterer Schmäh- und Strafpraktiken finden, etwa von ritueller Blasphemie und Moralsatire? Zeigt der Skandalhunger der Moderne, dass auch sie noch an Vorstellungen personaler Repräsentation partizipiert, am Körper des Königs, der skandalös enthüllt werden kann? Folgen die Skandale der Moderne einer selbstdestruktiven Dynamik, in der die Spektakularisierung der Öffentlichkeit im Modus der Daueraufregung zunächst die öffentliche Debatte erstickt – bis schließlich die Wirklichkeit ihre Skandale überholt und fake news, Verschwörungstheorien und alternative facts das Modell des Skandals hinfällig macht?

Angesichts der beschriebenen Konstellationen möchten wir auf unserer Tagung der Frage nachgehen, woraus sich die Faszination für das Skandalöse speist, welche Funktionen Skandale in modernen Öffentlichkeiten haben und mit welchen Darstellungsformen sie korrelieren. Als komplexe und liminale Gebilde erschließen sich Skandale der dichten Beschreibung, die sowohl die jeweiligen Kommunikationsformen, -medien und -situationen samt ihrer diskurspolitischen Kontexte wie auch die Logik kultureller Narrative berücksichtigt und nicht zuletzt auch an diesem Gegenstand fragt, was Erzählen unter Bedingungen der modernen Öffentlichkeit bedeutet.

Skandal machen - Programm